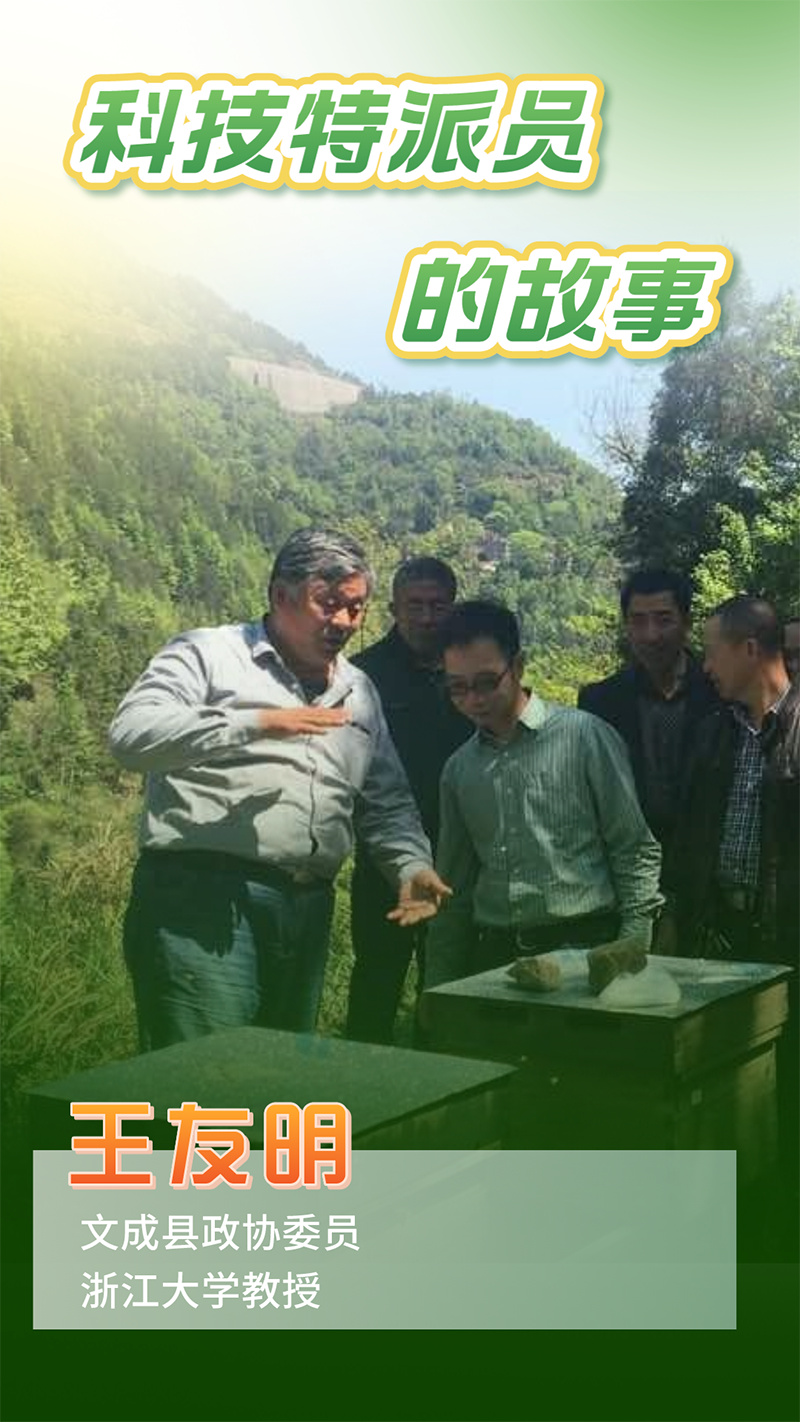

據同心苑 王友明,文成縣政協委員,浙江大學教授。2006年起任省級科技特派員,2013年起任省級科技特派員團隊首席專家,已主持項目50余項,獲國家省部級科技進步獎8次。

從杭州市區出發,高鐵、大巴、小三輪、中巴,一路輾轉到達溫州市文成縣桂山鄉,這是王友明最熟悉的一條路線,一趟就是五六個小時,17年來他走了300多次,總行程超38萬公里。

“農民滿意就是我最大的動力。”2006年,王友明成了省級科技特派員。17年來,他把文成當成了第二個家。

“一箱蜜蜂采用先進技術,可以產出5~10公斤中蜂蜜(俗稱土蜂蜜),每公斤蜂蜜可以賣160~240元。一家農戶如果一年養五六箱,加上新增蜂群的收益,就有萬把元收入。”王友明的心里有一筆關于“甜蜜事業”的賬。

2013年,文成畜牧業因為珊溪水庫庫區水污染整治,需產業轉型。往哪兒轉,怎么轉?王友明留意到,文成森林覆蓋率高,蜜源植物多,適宜養蜂。

于是,他帶領團隊跑遍文成一座座大山,摸清文成土蜂家底,積極撰寫提案,爭取省市縣產業扶持資金,成立中蜂養殖協會,起草文成縣《中華蜜蜂飼養管理技術規范》,打造“文成原蜜”品牌,手把手指導農戶培育種蜂、分蜂、防治病害等關鍵技術……在王友明及其團隊的努力下,文成中蜂養殖逐漸成了有規模、有品牌、高質量、標準統一的支柱產業。

“非常感謝王老師帶來的中蜂養殖產業,讓我過上了以前想都不敢想的好日子。”陳忠鳳是桂山鄉的養蜂戶,原本家境拮據的她在王友明團隊的幫助下,短短四五年間,養蜂規模從二三十箱發展到三四百箱,年收入達幾十萬元。

如今,文成是溫州地區中蜂存欄最多的縣,已形成800多戶蜂農、1000多個蜂場、4萬多蜂箱的養殖規模,產量達80萬斤,年產值超8000余萬元。中蜂養殖為當地農戶鋪就了一條致富之路。

“王老師,您怎么又來了?”2016年4月,當王友明拄著拐杖出現在文成時,當地的村民既驚訝又感動。

原來,他之前在桂山做春季養殖疫情防控培訓的山路上扭傷了腳,斷了兩根跖骨。在家休養的他始終放心不下,100天里先后7次拄著拐來到文成,現場指導農民生產和養殖防疫。

王友明始終把農民掛在心間,他總說:“我是農業科技工作者,農民的事就是我的事。”

桂山鄉平均海拔800米,日間光照充足,溫差大,很適合發展生態高效種植業。

2018年,王友明聯系上來自蒼南的番茄種植大戶朱直升。在他的牽線搭橋下,朱直升在桂山鄉建立了高山反季節番茄育苗基地,實現了當地高質量生產反季節番茄苗從無到有。“王老師很實在、很熱情,給了我很多幫助。”朱直升由衷感謝。

配齊育苗床、建好移動式澆水等設施、協助引入植物育苗工廠、推廣應用高山番茄穴盤育苗等技術……王友明參與了建廠、引種、嫁接、栽培、病蟲害防治、后期效果跟蹤等每個環節。這座百余畝的現代化育苗基地為桂山鄉農提供了百余人的就業機會。基地所育番茄苗的抗逆性優于其他地方,根粗苗壯,產量提高了10%,為蒼南、龍港等地越冬番茄生產提供了優質種苗,成為山海合作又一范例。

今年,鄉政府爭取到了1.21億元中央政府債項目,更大的育苗基地正在建設中。

“要經常去,才能把準村民的需求、地方產業的需求。”王友明說,科技特派員不但要技術過硬,更要以產業的思路來布局,結合地方需求給予引導。

“一個人力量十分薄弱,只有大家擰在一起取長補短,才能全方位地服務好農民朋友。”駐扎文成多年的王友明給自己安排了一個“特殊”工作——盤活整個文成科技特派員隊伍。

在他的推動下,文成縣成立了科技特派員工作站、科技特派員創業創新服務中心和科特農業技術服務有限公司。他牽頭發起數十次組團服務,帶著全縣科技特派員融入文成、走到農戶中間,“擰成一股繩”協作解決難題。

在科技特派員隊伍的共同努力下,桂山黃年糕的日產量達兩三千斤,日利潤近三四千元,實現產值兩三百萬元;指導浙江文尚農業科技開發有限公司開發了100多款產品,目前年銷售食用花卉和花茶超2000余萬元,成了溫州市農業龍頭企業,帶動百余農戶致富……

“希望能一直為農民朋友服務,為農業發展盡力!”王友明說。

用戶登錄